Progetti componenti meccanici? Sei nella condizione di dover utilizzare un grasso lubrificante per migliorare le perfomance del tuo progetto? Non conosci nulla o quasi delle caratteristiche di un grasso lubrificante? In questo articolo cercherò di fare chiarezza, fornendoti le conoscenze di base sulla composizione e sulla struttura di questo tipo di lubrificante, per meglio orientarti nella scelta e limitare perdite di tempo. Il funzionamento di cuscinetti, motoriduttori, catene e organi meccanici in generale non può prescindere dall'uso di fluidi lubrificanti, ma ancor di più da una scelta mirata e in sintonia con le condizioni di esercizio del componente. La scelta del lubrificante, per abbattere gli attriti e le usure meccaniche, spesso ricade su un grasso lubrificante piuttosto che su un olio per via della sua intrinseca capacità di rimanere aggrappato al punto di attrito durante il funzionamento.

Nel mercato dei lubrificanti (e dei grassi in particolare) ci sono soluzioni che per prestazioni ed economia coprono un ampio range di possibilità. Lo scopo di questo articolo è chiarire tre aspetti:

- composizione chimica,

- composizione strutturale e

- criteri per una scelta corretta di un grasso lubrificante per applicazioni industriali.

Partiamo dalla chimica.

1) Composizione chimica grasso lubrificante

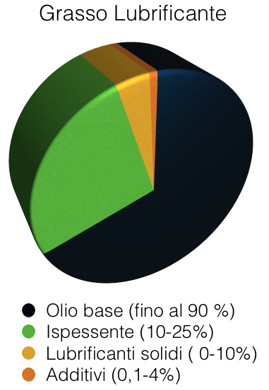

Si possono individuare quattro principali elementi:

Olio base

È l'elemento che ha il peso più rilevante in tutta la composizione. In grassi molto fluidi può raggiungere anche valori vicini al 90%. La sua natura chimica condiziona in maniera rilevante prestazioni ed economica del lubrificante. Nella figura di seguito si mettono in evidenza la composizione chimica dei più comuni oli impiegati per la formulazione, con un'idea indicativa dell'intervallo termico possibile per il funzionamento.

Addensante

Anche definito sapone, inspessente o datore di consistenza. Fornisce un contributo fondamentale per:

- adesività,

- filamentosità,

- potere aggrappante,

- resistenza al dilavamento,

- separazione olio,

- punto goccia.

Additivi

Sono generalmente utilizzati fino ad un massimo del 4%. Nobilitano e potenziano alcuni aspetti applicativi:

- stabilità termo-ossidativa,

- fluidità alle basse temperature,

- protezione contro ossidazione dei metalli,

- potere antiusura.

Lubrificanti solidi

Ne sono esempi PTFE, disolfuro di molidbeno (MoS2), grafite, biossido di titanio, nitruro di boro etc. Riducono il coefficiente d'attrito localmente e incrementano la protezione dall'usura meccanica. Rivestono un ruolo fondamentale, in virtù della loro elevata stabilità termica alle alte temperature, nel momento in cui le condizioni nell'intorno delle aree in attrito peggiorano per effetto di cicli di funzionamento esasperati. Rappresentano una riserva di lubrificazione di emergenza.

2) Struttura "reologica" di un grasso lubrificante

L'insieme additivi olio, base, addensante e lubrificanti solidi sono fondamentali per determinare le prestazioni dei grassi lubrificanti sotto vari aspetti:

- compatibilità materiali (plastiche e gomme),

- resistenza alle alte temperature,

- basse temperature e capacità di resistenza ala carico.

In questa guida, approfondiamo questi aspetti.

Altrettanto importante è la caratterizzazione della struttura (o reologia), che possiamo identificare sinteticamente attraverso i seguenti elementi:

- viscosità dinamica,

- adesività,

- viscoelasticità,

- e comportamento viscotermico.

Premettiamo che le curve di seguito riportate sono state ottenute con un'apparecchiatura di precisione a temperatura controllata attiva presso i nostri laboratori: un reometro Anton Paar modello MCR 102 con cappa Peltier per un controllo accurato della temperatura durante le analisi.

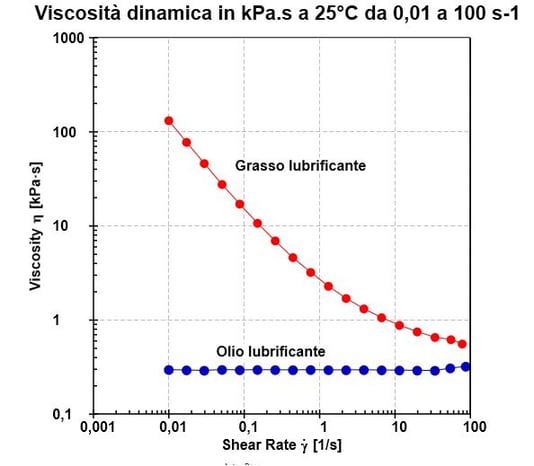

Viscosità dinamica

Si misura in poises (Pa*s), rappresenta la misura dell'attrito interno di un fluido. Per un grasso lubrificante tale valore varia al variare dell'entità della sollecitazione a cui è sottoposto. In figura si riportano i valori di viscosità dinamica ad una temperatura costante di 25°C in un intervallo dinamico compreso tra 0,01 e 100 mm/s.

Le curve mettono in evidenza l'enorme differenza di attrito interno esistente a bassi regimi rispetto a sollecitazioni più elevate. Sono confrontate le curve di viscosità di un grasso e di un olio lubrificante. Quest'ultimo mostra invece una viscosità sostanzialmente invariata rispetto ai valori di shear rate (sollecitazioni). Questo comportamento non lineare di un grasso lubrificante deve essere tenuto in considerazione in fase di progettazione del componente, poichè si potrebbero manifestare problemi di assorbimento energetico a bassi regimi, specie se in precedenza veniva utilizzato un olio per la medesima applicazione.

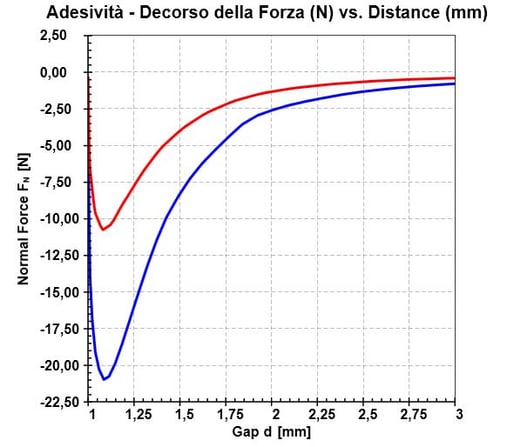

Adesività di un grasso lubrificante

Ci da un'idea del potere coesivo di un composto lubrificante, la sua tendenza a rimanere "aggrappato" al punto di attrito e a non farsi centrifugare durante le operazioni. Per quantificarne l'entità si misura la forza necessaria per separare due superfici tra le quali viene interposto un film lubrificante dello spessore di 1 mm. In figura vengono sovrapposte due curve riferite a grassi lubrificanti caratterizzati da differente adesività. Le prove possono essere ripetute sullo stesso campione al fine di verificare la stabilità dell'effetto coesivo del lubrificante dopo diversi cicli.

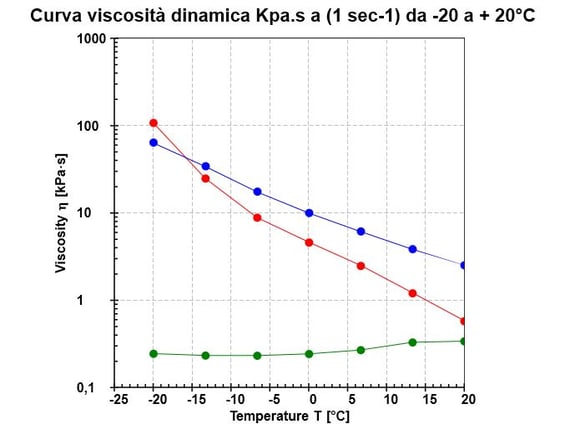

Variazione della viscosità dinamica con la temperatura

Si misura il valore della viscosità dinamica di un film lubrificante di spessore definito (1 mm) a sollecitazione costante (1 s-1) variando la temperatura. Si ottiene una curva caratteristiche dei valori di attrito viscoso nell'intervallo termico scelto. La "pendenza" della curva è fortemente influenzata dalla scelta dell'olio base utilizzato nella formulazione. L'impiego di un olio base stabile, come un silicone (curva verde), mostra una forte stabilità rispetto alla curva caratteristica di un grasso lubrificante formulato con olio organico minerale (curva rossa).

Consistenza

Assimilabile alle durezze shore misurate per le gomme e/o i gradi Vickers per gli acciai identifica il grado di "morbidezza" di un composto lubrificante. Si fa riferimento alla norma ASTM D-217. Si distingue la consistenza

- Non lavorata: quando la misura viene effettuata su un campione di prova "non manipolato" da almeno 24 ore

- Lavorata: se la prova viene eseguita dopo "manipolazione" del campione di prova

La "manipolazione" di un campione di grasso lubrificante determina una temporanea disgregazione dei legami chimici all'interno della matrice del prodotto, tali da renderlo più morbido alla misurazione. In generale vale la regola:

Valore Penetrazione lavorata < Valore penetrazione non lavorata

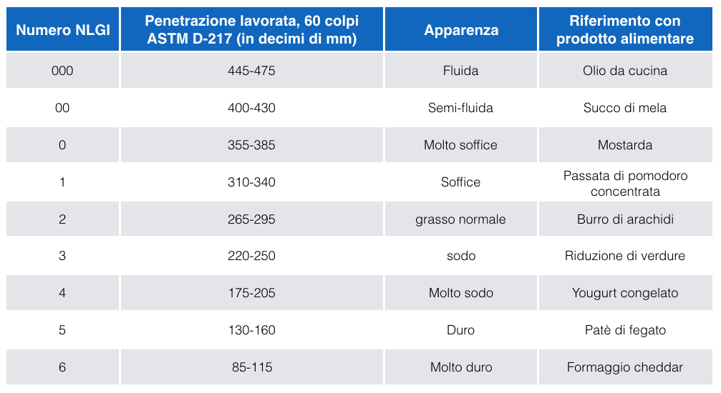

Si riporta di seguito la classificazione completa dei gradi di durezza di un grasso lubrificante, con riferimento di un prodotto alimentare di comune utilizzo quotidiano.

Come scegliere un grasso lubrificante

Non è affatto semplice ! Un consulente preparato è in grado di tradurre le esigenze meccanico-dinamiche del dispositivo meccanico in un formulato chimico adeguato. Una scelta corretta parte dalla conoscenza del tribosistema, cioè l'insieme delle condizioni e variabili che incidono nell'immediato intorno di un processo di attrito. E' molto facile sbagliare, qui raccontiamo 6 gravi errori che si possono commettere nella scelta di un fluido lubrificante. Sebbene le prove di funzionalità permettono al progettista di verificare sperimentalmente in laboratorio e/o sul campo l'efficacia di una soluzione lubrificante, è importante da subito restringere il campo delle possibili soluzioni, poiché alcuni test di simulazione vita possono durare settimane o addirittura mesi !!!

Di seguito riportiamo una breve animazione nella quale si evidenziano gli aspetti fondamentali di un tribosistema:

- Parametri operativi

- Parametri di interazione

- Parametri tribometrici

Se vuoi approfondire le principali conoscenze sulla lubrificazione industriale, scarica la guida gratuita.